Il 24 e il 25 ottobre 2025, a nord di Avellino, le stazioni della Rete Sismica Nazionale Integrata hanno registrato una decina di eventi sismici localizzati tra i comuni di Grottolella e Montefredane.

Due sono stati i sismi con magnitudo maggiore, il primo di Mw 3.7 (ML 3.6) e il secondo di Mw 4.0 (ML 4.0).

Per avere chiarimenti su questo terremoto, che per la vicinanza all’epicentro sembra avere molte similitudini con il grande sisma del 23 novembre 1980, abbiamo richiesto, ed ottenuto, una intervista al Dr. Maurizio Pignone, Responsabile Settore Comunicazione INGV.

Leggi l’intervista completa al Dr. Pignone.

Maurizio Pignone, Responsabile Settore Comunicazione INGV

1. Quali sono le caratteristiche della sorgente sismogenetica di questo sisma e qual’è lo stadio attuale della sequenza sismica?

Tra il 24 e il 25 ottobre 2025 in un’area a nord della città di Avellino le stazioni della Rete Sismica Nazionale Integrata hanno registrato una decina di eventi sismici localizzati tra i comuni di Grottolella e Montefredane.

Due sono stati gli eventi di magnitudo maggiore in questa sequenza:

quello avvenuto il 24 ottobre alle ore 14:40 locali, di magnitudo Mw 3.7 (ML 3.6) e quello del giorno successivo, 25 ottobre, di magnitudo Mw 4.0 (ML 4.0) alle ore 21:49 italiane.

Le profondità degli eventi registrati sono collocate tra i 14 e i 16 km, quindi leggermente più profondi rispetto ai terremoti localizzati in Appennino.

Nei giorni successivi fino ad oggi non sono stati registrati altri terremoti nell’area.

Per quanto riguarda la cinematica della sorgente, sono stati calcolati nei giorni successivi i meccanismi focali per questi due eventi che risultano essere diversi:

il primo evento, quello di magnitudo Mw 3.7, presenta un meccanismo inverso, il secondo di magnitudo Mw 4.0, ha un meccanismo trascorrente con una lieve componente compressiva.

Ricordiamo che l’area interessata da questi terremoti è considerata ad alta pericolosità sismica come risulta dalla Mappa di Pericolosità Sismica del territorio nazionale (MPS04).

2. La popolazione ha percepito scosse forti anche a grande distanza. Come si spiega?

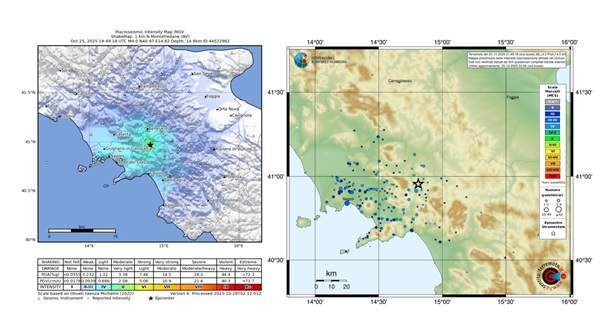

I due eventi principali hanno avuto risentimenti molto ampi, non solo nelle province di Avellino e Benevento, ma anche nel salernitano e in tutta l’area vesuviana e in buona parte della provincia di Napoli.

Le mappe e i risultati delle migliaia di questionari inviati al sito “Hai sentito il terremoto?” (HSIT) mostrano un’ampia estensione dei risentimenti, in particolare verso ovest.

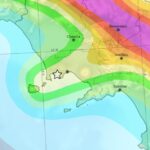

Ad avvalorare questo dato anche le mappe di scuotimento (Shakemap) che mostrano la distribuzione delle accelerazioni in tutta l’area:

secondo i dati accelerometrici delle reti INGV e DPC, l’evento del 25 ottobre (Mw 4.0) ha fatto registrare dei livelli di scuotimento stimato fino al V grado MCS nelle aree più prossime all’epicentro.

In particolare, i valori di PGA più elevati (espressi come % di g), superiori a un valore del 2%, sono stati misurati dalle tre stazioni della rete RAN del DPC ubicate nell’area del capoluogo irpino.

Le mappe HSIT e Shakemap sono praticamente sovrapponibili e mostrano una distribuzione degli effetti simile sia per il terremoto del 24 ottobre, che per il più forte evento del 25.

Immagine 1: A sinistra la ShakeMap espressa in termini di intensità MCS e a destra la mappa dei risentimenti da “Hai sentito il terremoto?” per l’evento del 25 ottobre (Mw 4.0) (da INGV)

Questa estensione così ampia dei risentimenti potrebbe essere dovuta ad una serie di fattori come la profondità ipocentrale e le condizioni geologiche, il cosiddetto effetto di sito, che produce fenomeni di amplificazione.

Andando a guardare i terremoti del passato, secondo il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI15 v. 4.0, il terremoto rilevante più vicino all’area epicentrale degli eventi del 24 e del 25 ottobre è quello del 14 marzo 1905, di magnitudo stimata Mw 4.9.

La distribuzione dei dati macrosismici di quest’ultimo evento sembra molto simile a quella ottenuta con i dati di HSIT e le Shakemaps dei due eventi di ottobre di magnitudo 3.7 e 4.0, rispettivamente.

Collegamento con il sisma del 1980:

è inevitabile pensare al grande terremoto dell’Irpinia del 1980 di cui tra pochi giorni ricorreranno i 45 anni da quando una scossa di magnitudo di 6.9 ha provocato migliaia di vittime e gravissimi danni in tutta l’Irpinia.

Sono subito state ipotizzate delle connessioni con il tragico terremoto dell’Irpinia e Basilicata del 23 novembre 1980. E’ assolutamente comprensibile che la paura per queste scosse abbia riportato alla mente quello che successe ormai 45 anni fa.

E’ bene ricordare però che un terremoto di magnitudo Mw 4.0 ha una energia oltre 20 mila volte minore rispetto a quella dell’evento del 1980 di magnitudo 6.9.

Probabilmente anche un risentimento così diffuso e le due scosse ravvicinate hanno ancor di più amplificato questo collegamento.

3. Ci sono analogie geologiche tra i due eventi?

Non sembrano essercene. Conosciamo bene il terremoto del 23 novembre 1980, che è stato definito come un “evento complesso” generato dall’attivazione di alcuni segmenti faglia di tipo estensionale (ndr faglia normale).

La scossa principale è stata di magnitudo M 6.9 con epicentro tra le province di Avellino, Salerno e Potenza. Nonostante i dati sismici nel 1980 non fossero numerosi, i sismologi riuscirono a ricavare dagli stessi informazioni preziose sul processo di rottura del terremoto, soprattutto grazie alle stazioni di una rete sismica temporanea installata da ricercatori italiani e stranieri provenienti da Parigi e Cambridge.

Per la prima volta è stata riconosciuta la complessità del fenomeno sismico:

non era stato un unico evento a produrre la rottura della crosta terrestre, dalla profondità di 15 km fino alla superficie, ma almeno tre sub-eventi che nell’arco di meno di un minuto avevano rotto, in rapida successione, segmenti di faglia adiacenti.

La frattura ha raggiunto la superficie terrestre generando una scarpata di faglia ben visibile per circa 38 km.

4. In che misura lo studio dell’evento del 1980 ha contribuito a migliorare la resilienza dell’area e quali carenze ancora persistono? Dopo 45 anni, possiamo dire che il territorio è più sicuro?

Eravamo agli albori della Protezione Civile, e per avere un quadro di cosa fosse avvenuto si dovettero attendere diversi giorni. Emblematico rimase il titolo del Mattino di Napoli del 26 novembre, tre giorni dopo il terremoto, con il grido FATE PRESTO in prima pagina.

Quel titolo è diventato addirittura un’opera d’arte.

La gestione complicata di quella emergenza procurò sdegno e feroci critiche anche da parte del Presidente Pertini, andato in visita in quei luoghi pochi giorni dopo il 23 novembre.

L’appello del Presidente e le critiche ricevute indussero lo Stato a ripensare l’assetto legislativo:

il terremoto spinse verso una definizione più chiara di compiti, ruoli e strumenti, raggiunta con la Legge n. 225 del 1992 che diede vita all’attuale Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Si è passati da logiche esclusivamente emergenziali a un approccio sistemico, fondato su prevenzione, pianificazione, simulazioni e coinvolgimento delle autonomie locali.

Questo percorso ha portato anche all’affermazione del volontariato come componente essenziale del Servizio.

5. Da responsabile della comunicazione dell’INGV ci spiega quali sono i canali attraverso i quali diffondete le notizie sui terremoti e infine cosa direbbe oggi ai cittadini che vivono in zone sismiche?

Da quel 23 novembre 1980 molte cose sono cambiate in particolare per gli aspetti della sorveglianza sismica del territorio nazionale e anche riguardo le conoscenze sui terremoti.

Le reti di monitoraggio e i sistemi di trasmissione dati ci permettono oggi di determinare con precisione l’ipocentro del terremoto e la sua energia (la magnitudo) in pochissimi minuti.

La sorveglianza sismica viene effettuata nelle sale operative dell’INGV da personale esperto che analizza in tempo reale i dati di migliaia di terremoti che avvengono in Italia ogni anno.

I dati delle localizzazioni automatiche (disponibili dopo 1-2 minuti dal terremoto) vengono inviati non solo agli organi di Protezione Civile, ma anche diffusi al pubblico attraverso i nostri canali web e social.

Questi canali sono strutturati all’interno della piattaforma digitale INGVterremoti (https://ingvterremoti.com/).

Immagine in evidenza:

Mappa di scuotimento. Accelerazione in cui è riportata la distribuzione delle accelerazioni di picco registrate, espresse in percentuale di g, l’accelerazione di gravità = 9.81 m/s² (da https://terremoti.ingv.it/event/44515182 )