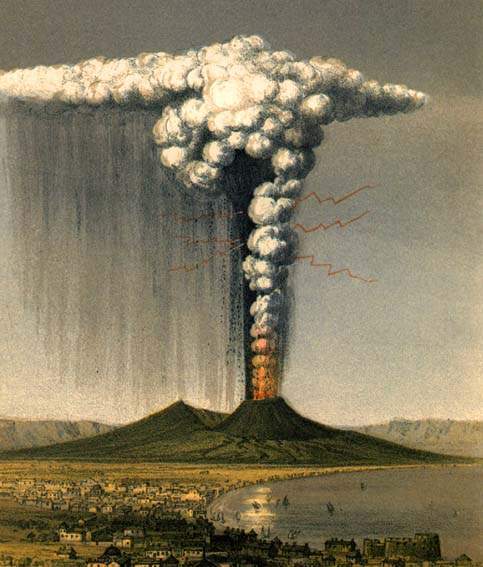

L’eruzione del Vesuvio del 1822, è considerata la più spettacolosa conflagrazione dell”800 per l’imponente attività esplosiva e le abbondanti colate di fango.

Grazie a questa eruzione agli studiosi riconobbero i vari tipi di depositi e rocce eruttati, giungendo a distinguere i prodotti piroclastici da flusso e da caduta, e a definirne le caratteristiche.

Fu un’eruzione mista effusiva-esplosiva preannunciata la sera del 20 ottobre da emissioni di cenere accompagnate da terremoti.

A mezzogiorno del 21 ottobre, con l’attività effusiva, cominciò l’eruzione.

La lava andò a riempire l’Atrio del Cavallo, la valle tra il Monte Somma e il Gran Cono vesuviano, dirigendosi poi verso Boscotrecase e Ercolano, senza raggiungere i due abitati, ma distruggendo boschi e vigneti.

Nella notte tra il 21 e il 22 ottobre cominciarono a svilupparsi fontane di lava.

La prima, a partire dall’una della notte, fu ben visibile da Napoli e raggiunse un’altezza di circa 600 metri. Intanto a est, dopo un’esplosione che provocò il crollo dell’orlo craterico, si formò una nube rossastra sopra Boscotrecase e Ottaviano da cui ricadde una “pioggia lapidea”.

Spaventata, la popolazione fuggì, ma il mattino successivo tornò alle proprie abitazioni per spazzare via la cenere dai tetti per scongiurarne il crollo.

All’alba del 22 ottobre la colonna eruttiva appariva ancora debolmente alimentata.

Con la ripresa delle emissioni di cenere si sviluppò una immensa e densa nube scura che fu spinta dal vento verso sud-sud est, ricoprendo Boscotrecase, Torre Annunziata, Pompei, fino a Castellammare e Sorrento, dove ricaddero ceneri e sabbie vulcaniche.

La lava continuava a scorrere sui fianchi del Gran Cono, fino a giungere al Piano delle Ginestre.

Nel pomeriggio del 22 ottobre una nuova colonna eruttiva a forma di pino e dai colori cangianti si innalzò nell’atmosfera per circa tre chilometri.

La ripresa dell’attività esplosiva fu preceduta da tremore del suolo, boati assordanti ed esplosioni (Vedi Figura 1).

Figura 1 – Il Vesuvio in eruzione visto da Napoli, ottobre 1822. Dal libro di George Poulett Scrope, “Considerations on Volcanoes”, 2° edizione (1864).

Dalla nube ricadevano dappertutto ceneri grossolane.

Alle quattro del pomeriggio del 22 l’attività effusiva aumentò, l’orlo orientale del cratere collassò ulteriormente facendo traboccare la lava, che si ammassò sul piano della Pedamentina verso Boscotrecase, diramandosi in varie direzioni.

Per l’accumulo delle colate laviche la superficie del piano della Pedamentina si sollevò di dodici-tredici metri.

Una forte attività sismica preannunciò la successiva fase parossistica, con fontane di lava che, come “piramidi candenti” illuminarono la sera e la notte del 22. Questa attività terminò intorno alla mezzanotte, ma, dopo circa un’ora, ne cominciò un’altra.

Il 23 ottobre 1822, all’una del mattino si sentì un’esplosione e una lunga detonazione, accompagnata da forte tremore del suolo.

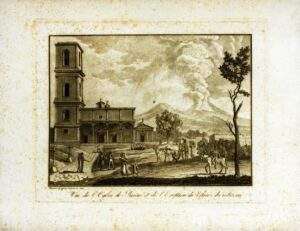

Mentre aumentavano le scosse sismiche e le esplosioni si sviluppò quindi una enorme nube eruttiva che fu spinta verso sud est. La nube oscurò il cielo per molte ore e solo a mezzogiorno del 23 cominciò a dileguarsi (Vedi figura 2).

Figura 2 – Veduta della chiesa di Resina e dell’eruzione del Vesuvio del 23 ottobre 1822. Acquatinta, Certosa di San Martino, Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Napoli (ICCD n. 00321668 ).

Boscotrecase e Torre Annunziata subirono molti danni per la caduta dei frammenti piroclastici, il cui peso fece crollare la chiesa di S. Anna a Boscotrecase.

Alle due del pomeriggio del 23 ricominciarono il tremore e le esplosioni, preannunciando l’arrivo di un nuovo parossismo.

Si formò nuovamente una colonna eruttiva a forma di pino, ma più piccola di quella del giorno precedente.

La nube sembrava essere costituita da due parti: a ovest era bianca e senza vortici; a est, grigio scuro e con vortici nella parte alta.

La pioggia di cenere e lapilli riprese e continuò fino a mezzanotte, poi cominciò a cadere cenere rossastra finissima, che si depositò fino a più di cento chilometri dal cratere, avvolgendo Napoli e i paesi del versante settentrionale del vulcano.

I giorni successivi e la fine dell’eruzione.

La mattina del 25 ottobre si elevò nell’atmosfera una nuova colonna eruttiva a forma di pino, che venne spinta verso nord. Quel giorno cominciarono le piogge che proseguirono nei giorni successivi.

Le ultime fasi dell’eruzione furono caratterizzate da colate di fango (lahar) che continuarono a scorrere per molti giorni dopo l’eruzione.

I lahar provocarono gravi danni sui versanti settentrionali e orientali del vulcano, diventando più impetuosi perché il terreno era quasi impermeabile a causa delle ceneri fini che impedivano l’assorbimento dell’acqua piovana.

Per mitigare il fenomeno delle alluvioni gli abitanti si precipitarono a zappare i campi subito dopo la deposizione delle ceneri, per impedirne l’indurimento.

L’eruzione terminò il 2 novembre con l’emissione di ceneri biancastre.

Si è stimato che i prodotti piroclastici ricaduti entro un raggio di 9 chilometri dal cratere avessero un volume di circa 0.05 chilometri cubi, quello delle lave eruttate poco maggiore (0.066 chilometri cubi).

Con l’eruzione il vulcano si abbassò di 93 metri sul lato sudoccidentale e si formò un grande cratere, profondo 216 metri e largo circa mezzo miglio (figura 3) (M&C, 1823).

Dopo l’eruzione il vulcano rimase inattivo per qualche anno.

L’eruzione del 1822 nella tradizione popolare di Torre Annunziata.

Tra i luoghi maggiormente colpiti vi fu Torre Annunziata, nei primi giorni dell’eruzione interessata dalla fitta pioggia di ceneri e lapilli che ne oscurarono il cielo quasi costantemente.

Gli abitanti chiesero aiuto e sostegno alla loro patrona, la Madonna della Neve, portando in processione la sacra icona per le strade della cittadina.

Mentre la folla era riunita in strada, in preda a sentimenti di paura e sconforto, un raggio di sole riuscì a oltrepassare la cappa di cenere, andando a posarsi sul viso della Madonna.

Questo “miracolo” segnò la fine delle fasi più esplosive e la salvezza della città.

Da quell’anno, ogni 22 ottobre viene festeggiato solennemente con la tradizionale processione della Madonna della Neve, molto sentita e partecipata dalla cittadinanza torrese (Vedi figura 3).

Fogura 3 – La Madonna della Neve in processione (foto di Antonio Toscano del 22 ottobre 2023)

FONTE: L’eruzione del Vesuvio del 1822,