Il vulcano marziano Olympus Mons è un tipico esempio di edificio vulcanico con la sommità caratterizzata da caldere formatesi in epoche successive.

Nuovi criteri geomorfologici per stabilire la successione delle caldere sommitali dell’Olympus Mons dalla più antica alla più recente.

di Vincenzo Francaviglia, Bruno Marcolongo e Lucio Versino (ex ricercatori del CNR)

Nel corso del seminario sulla geologia del pianeta Marte svoltosi nel 2015 nell’aula convegni del CNR di Montelibretti, presentammo un poster che sorprese alcuni degli astrofisici presenti.

Uno di essi commentò dicendo che le nostre osservazioni sulla successione della formazione delle caldere dell’Olympus Mons screditavano il metodo di datazione assoluta basato su elaborazioni di tipo statistico delle dimensioni dei crateri da impatto (CSFD, Crater Size-Frequency Distribution) adottato dagli astronomi di tutto il mondo per datare le regioni della Luna e degli altri pianeti rocciosi del Sistema solare.

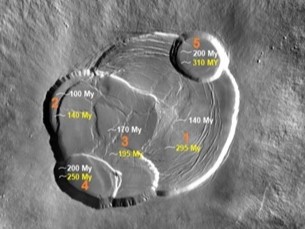

Il poster poneva in rilievo la discordanza tra la datazione delle caldere della sommità del vulcano di Marte Olympus Mons eseguita con il metodo statistico citato e la successione delle caldere ottenuta mediante una serie di osservazioni geomorfologiche.

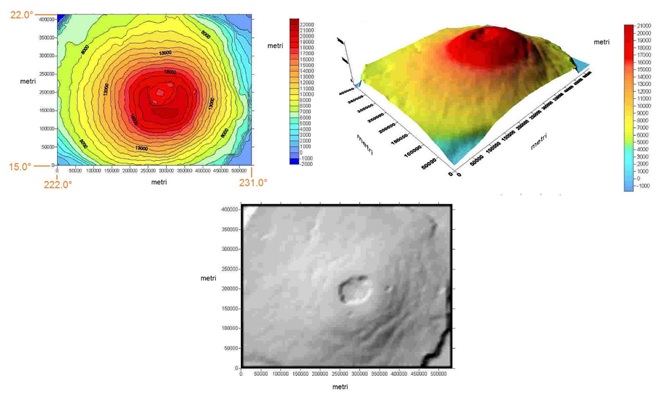

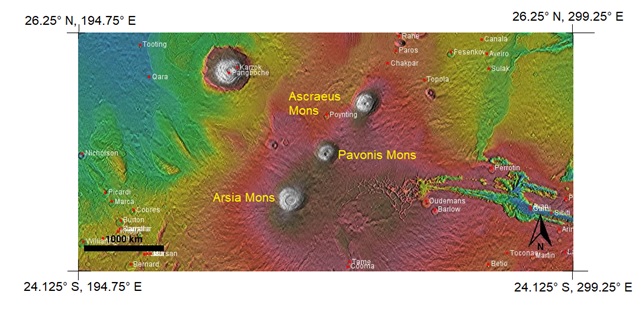

Il vulcano Olympus Mons del pianeta Marte (Fig. 1) è il più alto (25 km) e il più grande vulcano a scudo non solo tra i vulcani marziani, ma anche dell’intero Sistema Solare.

Per effetto della bassa gravità del Pianeta Rosso (3,71 m/s2) in confronto con quella della Terra (9.81 m/s2) e del pianeta Venere (8.87 m/s2) e forse per l’assenza di una qualche forma di tettonica a placche, gli edifici vulcanici marziani sono più alti nei confronti di quelli terrestri.

Fig. 1 – Il vulcano Olympus Mons. Elaborazione ottenuta dal file MOLA Pedr_222E231E_15N22N. Il Mars Orbiter Laser Altimeter, o MOLA, è uno strumento del Mars Global Surveyor, un veicolo spaziale lanciato il 7 novembre 1996.

Le altezze di alcuni vulcani del Sistema Solare sono: Mauna Loa 4.169 km, Kilimanjaro 5.895 km, Olympus Mons (Marte) 25 km, Ma’at (Venere) 8 km.

Le lave dei vulcani terrestri provengono da condotti collegati a camere magmatiche alimentate dal mantello superiore al di sotto della litosfera.

Le porzioni di crosta terrestre dove si verifica il vulcanismo (si veda, ad esempio, la Hawaiian volcanic chain) sono interessate dallo scorrimento di placche tettoniche adiacenti.

Al contrario, su Marte, in assenza di una significativa tettonica a placche, gli edifici vulcanici accrescono le loro dimensioni sullo stesso luogo in cui si sono originati e quindi aumentano sempre le loro dimensioni.

Tuttavia, sembra che qualche caso di tettonica a placche abbia interessato anche il pianeta Marte.

Nella Provincia Tettonica di Tharsis i vulcani Arsia Mons, Pavonis Mons e Ascraeus Mons sono allineati in direzione SW-NE. (Figura 2).

Verosimilmente ciò potrebbe essere legato ad un sistema di faglie molto esteso. Sfortunatamente per quanto riguarda questi vulcani, non sono disponibili datazioni assolute affidabili.

Conviene, prima di entrare nel dettaglio delle datazioni delle caldere dell’Olympus Mons, richiamare qualche elemento sulla loro natura.

I vulcani specialmente quelli alimentati da lave fluide, povere di SiO2, assumono la forma simile ad un cono.

Le lave, alimentate dalla camera magmatica posta in profondità, nel corso delle eruzioni di tipo effusivo, si dispongono a ventaglio intorno al centro di emissione.

Con il tempo la camera magmatica, svuotandosi, riduce le sue dimensioni. Il magma che essa contiene si raffredda e si contrae e la sommità dell’edificio vulcanico crolla. Si produce la tipica morfologia a conca con orli più o meno ripidi.

Nasce in questo modo una caldera vulcanica. A volte la camera magmatica si riempie di nuovo magna e il vulcano riprende la sua attività con nuove eruzioni al termine delle quali si può assistere a nuovi crolli della sommità e alla formazione di altre caldere.

Il vulcano marziano Olympus Mons (figura 1) è un tipico esempio di edificio vulcanico con la sommità caratterizzata da caldere formatesi in epoche successive.

Fig. 2 – Tre vulcani della provincia di Tharsis. L’Olympus Mons è visibile in alto a sinistra. (Immagine ripresa dal programma JMars).

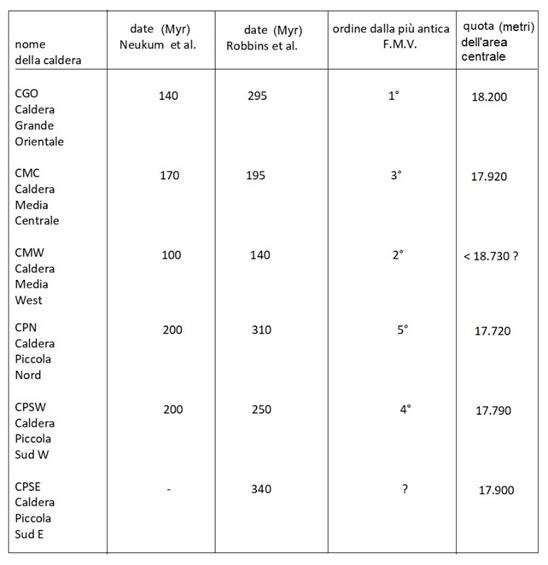

Finora, come si è detto, la datazione assoluta delle caldere sommitali dell’Olympus Mons è stata tentativamente ottenuta applicando il metodo CSFD, metodo di datazione dell’età assoluta di una determinata area geomorfologicamente omogenea, basato su analisi statistiche.

In particolare si analizza la distribuzione di frequenza delle dimensioni dei crateri da impatto meteoritico. In pratica, quanto più è alto il numero dei crateri da impatto di grandi dimensioni, tanto più antica è l’età dell’area considerata.

Tuttavia sia a causa dell’incertezza nell’identificare e nel conteggiare i crateri da impatto presenti in un’area sia a causa della difficoltà nello stabilire se un cratere da impatto sia primario cioè dovuto all’impatto di un meteorite o, invece, di tipo secondario prodotto dalla ricaduta di proietti non meteoritici, questo metodo di datazione può condurre a conclusioni erronee e anche in disaccordo tra i vari autori (Neukum et al., Nature, 432, Dec. 2004; Robbins et al., Icarus 211, 2011).

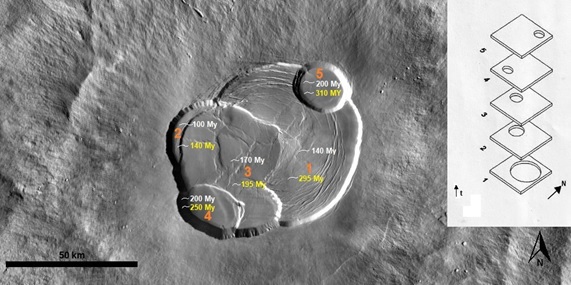

L’impiego di semplici criteri geomorfologici ci hanno consentito di stabilire la successione delle caldere sommitali dell’Olympus Mons dalla più antica (1) alla più recente (5).

In sintesi abbiamo applicato il seguente criterio: una caldera che taglia l’orlo di un’altra caldera deve essere più giovane dell’altra.

In tal modo nell’Olympus Mons osserviamo che la caldera (5) taglia l’orlo della caldera (1) e quindi deve essere più giovane; la caldera (2) invece è tagliata dallo sprofondamento della caldera (3) e pertanto deve essere più antica. E così via … (Figura 3).

Fig. 3 – Le caldere sommitali dell’Olympus Mons. I numeri in bianco si riferiscono alle datazioni assolute ottenute da Neukum (Neukum et al., Nature, 432, Dec. 2004); quelli in giallo alle datazioni ottenute da Robbins (Robbins et al., Icarus 211, 2011); quelli in rosso si riferiscono alla sequenza relativa basata su criteri geomorfologici. (La base dell’immagine è stata ottenuta dal programma JMARS).

Riteniamo che la datazione assoluta eseguita con metodo CDSF non sia affidabile se applicata, come nel caso in esame, in regioni vulcaniche.

I processi eruttivi verificatisi nel lontano passato di Marte sono fenomeni complessi e difficilmente ricostruibili.

La formazione delle caldere dell’Olympus Mons è stata con ogni probabilità accompagnata da fasi esplosive. I proietti vulcanici potrebbero aver raggiunto quote molto elevate a causa dell’atmosfera rarefatta e della bassa gravità.

La ricaduta dei proietti all’interno della sommità del vulcano potrebbe aver causato la formazione di altri crateri difficilmente distinguibili da quelli prodotti dall’impatto delle meteoriti. In particolari condizioni, per formare una cavità di 1 o 2 km di diametro sul suolo di Marte è sufficiente l’impatto di un proietto dal diametro di alcune centinaia di metri.

La tabella 1 che segue, riporta il confronto tra le datazioni delle caldere effettuate con il metodo CDSF dagli autori citati e la loro successione stabilita in questo lavoro con criteri geomorfologici.

Tabella 1 – confronto tra le datazioni delle caldere effettuate con il metodo CDSF

Lavori citati:

Neukum G. , Jaumann R. , H. Hoffmann H., Hauber E., J. W. Head J. V., A. T. Basilevsky A. T., B. A. Ivanov B.A., S. C. Werner S. C., S. van Gasselt S., J. B. Murray J. B., T. McCord T. & The HRSC Co-Investigator Team, 2004. Recent and episodic volcanic and glacial activity on Mars revealed by the High Resolution Stereo Camera. NATURE VOL 432, 23/30 DECEMBER 2004.

Robbins S. J., Di Achille G. and Hynek B. M., 2011. The volcanic history of Mars: Hight-resolution crarter-based studies of 20 volcanoes. Icarus 2011, 1179-1203.

IMMAGINE IN EVIDENZA: Le caldere sommitali dell’Olympus Mons. I numeri in bianco si riferiscono alle datazioni assolute ottenute da Neukum (Neukum et al., Nature, 432, Dec. 2004); quelli in giallo alle datazioni ottenute da Robbins (Robbins et al., Icarus 211, 2011); quelli in rosso si riferiscono alla sequenza relativa basata su criteri geomorfologici. (La base dell’immagine è stata ottenuta dal programma JMARS).